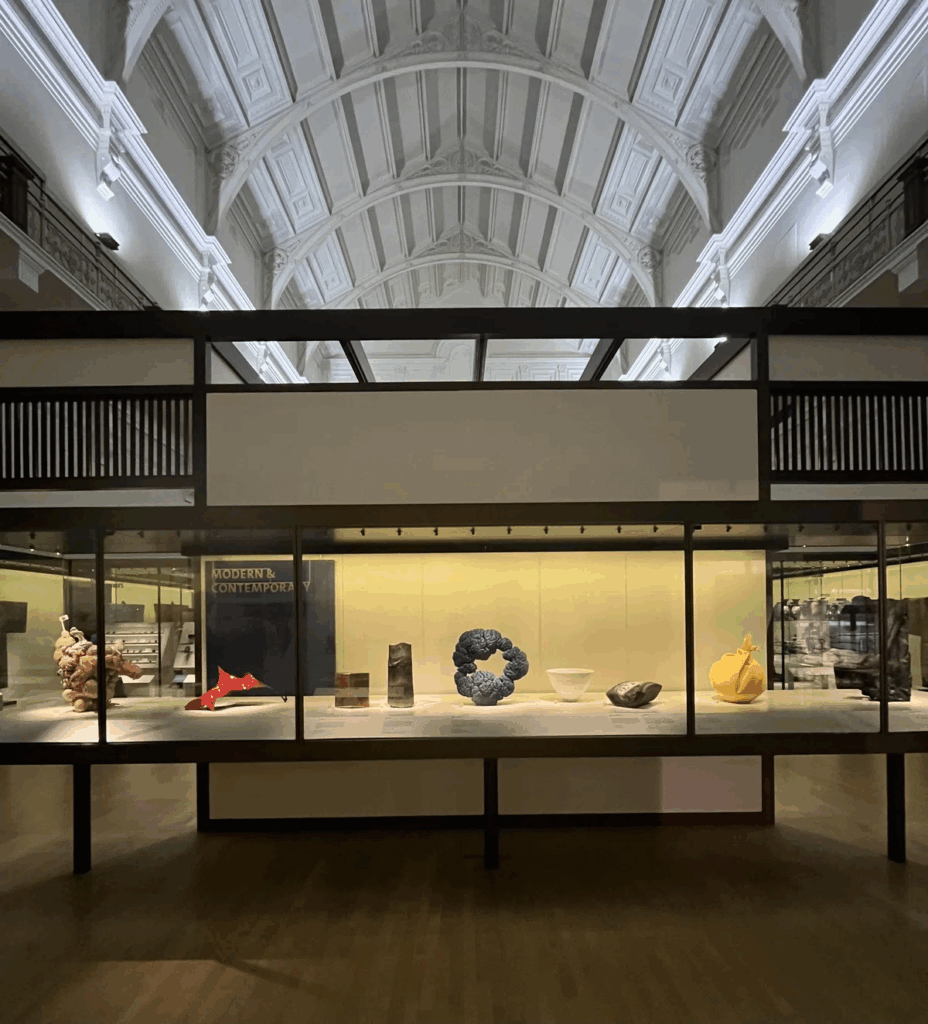

ロンドンにある日本の多様な魅力を紹介する発信拠点 Japan House London にて、

「輪島塗」展が開幕いたしました。

Photo: Japan House London

本展示は、グランドフロアという来場者数の多い空間にて、

約3か月間にわたり開催されています。

私ども WAJOY は、本展示に関連し、

箱瀬淳一氏、しおやす漆器工房、角有伊氏 の作品・商品の

ディストリビューションに関わらせていただいております。

ロンドンにお越しの機会がございましたら、

ぜひお立ち寄りいただけましたら幸いです。

The Shop at Japan House London

「輪島塗」展

会期:2026年1月8日〜3月24日

展示協力:Hakose Junichi/ Shioyasu Urushi Ware Company/ Wajima Kirimoto/ Wajima Museum of Urushi Art

キュレーション:Japan House London/ ZEKKA PRODUCT INC.

輪島塗の背景や技術、精神性が丁寧に伝わる、

とても分かりやすく構成された展示となっています。

Japan House London の公式サイトにも掲載されていますので、

よろしければご覧ください。

Wajima lacquerware – Japan House London

JAPAN HOUSEとは?

JAPAN HOUSEは、日本の多様な魅力や政策・取組・立場を発信することにより、日本への理解と共感の裾野を広げることを目的に、外務省により世界の3都市(サンパウロ・ロンドン・ロサンゼルス)に設置された対外発信拠点です。

Japan House Londonは、日本文化への関心が高まる欧州の拠点として、ロンドン市内の文化的、商業的建造物が多く所在するエリアの目抜き通りケンジントン・ハイストリートに2018年6月に開館しました。アールデコ調の歴史的建造物の中の3フロアにわたり、展示ギャラリー、多目的スペース、ライブラリー、レストラン、カフェ、ショップ、観光案内コーナーを備えた複合施設として、アート、デザイン、食、建築、テクノロジーなど日本の多様な魅力を通して、真の日本との出会いを現地の人々に提供しています。

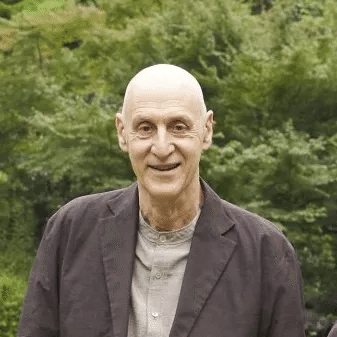

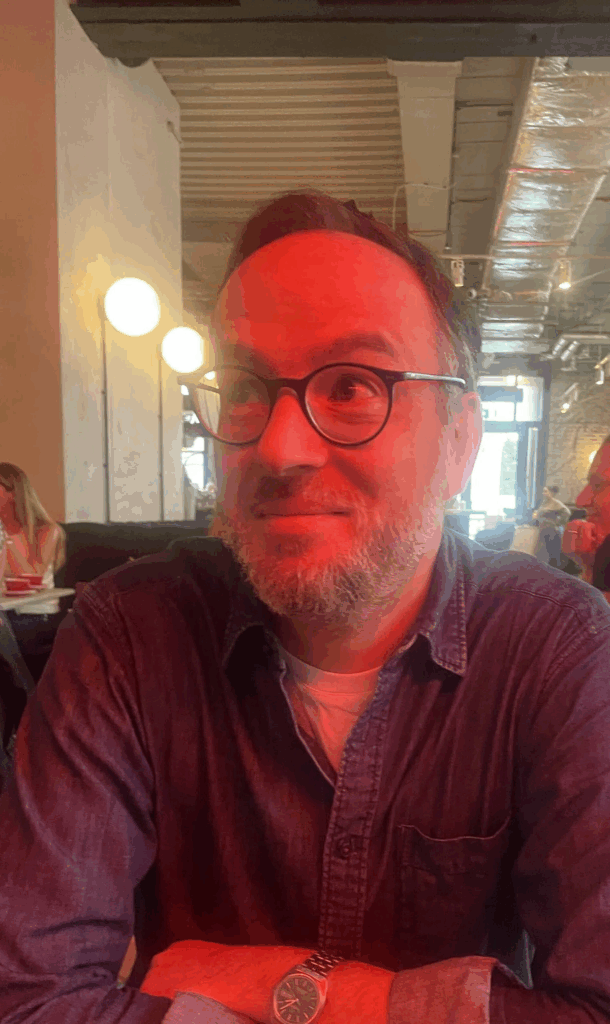

──Japan Craft21 代表のスティーブ・バイメルさんが語る、伝統を未来へつなぐ使命

はじめに

54年前、ひとりの若きアメリカ人が北日本の小さな街の駅に降り立った。手にしていたのは仕事のオファーと好奇心だけ。日本は彼が特別に望んだ目的地ではなかった。インドや他のどこかでもよかったのかもしれない。けれど運命は彼を仙台へと導き、その街は静かに彼を魅了していった。

畳の青い香り、障子越しのやわらかな日差し、手に伝わる木桶のなめらかな曲線、漆椀の深い艶、カーテンを束ねる組紐の美しさ、地元市場で新鮮な魚を包む経木の杉のような香り――日常の何気ない風景の中に、控えめでありながらも深遠な美が息づいていることに気づいた。

そんな小さな出会いが、一生をかけた使命の種をまいた。年月を経て、その使命は「日本の工芸の生きた伝統を守り、育み、未来へ橋渡しする」ことへと昇華された。現在、JapanCraft21の代表として、スティーブ・バイメル氏は消えゆく技術の保護、次世代の職人の育成、日本の工芸文化を世界に伝える活動に力を注いでいる。

仙台で変わった人生

Q1. 日本に住むことを決めたきっかけは?

54年前、仙台YMCAの英語教師の求人を偶然目にしたのが始まりです。応募して仕事を得て、ビザを取得し、日本のことをほとんど知らないまま渡航しました。正直に言えば、日本にこだわりがあったわけではありません。もし良い機会がインドやほかの国であれば、そちらに行ったでしょう。

しかし、仙台での暮らしは驚きに満ちていました。新しい畳の香り、障子越しのやわらかな光、手仕事の木桶の感触、漆器の温もり、カーテンを束ねる組紐の美しさ、魚屋で使われる経木の香り――それらは単なる生活道具ではなく、文化の表現そのものでした。一つひとつが私の美意識を揺さぶり、工芸が生活そのものの中に織り込まれていることを知ったのです。

文化の扉を開く

Q2. 日本の工芸と深く関わるようになった経緯は?

仙台での英語の生徒の多くは教養豊かな主婦で、お茶や歌舞伎など日本文化に詳しい方々でした。彼女たちに招かれて初めてお茶会に出席し、能や歌舞伎を観劇しました。まるで別世界への扉を開いたような体験で、日本文化の奥深さを静かに教えられた時間でした。

その後、東京へ移り住み、さらに数年はアメリカに戻ってビジネスの仕事に携わりました。しかし日本のことがずっと心にありました。再び日本へ戻り、翻訳を学び、日本人女性と結婚し、日本での生活を本格的に考えるようになりましたが、再びアメリカで10年を過ごすことになったのです。

旅行業から工芸支援へ

Q3. 観光業から職人支援にシフトした理由は?

1992年、京都で外国人観光客向けの旅行会社を立ち上げました。当時の観光客は日本文化を表面的にしか体験せず帰国することが多く、それは大きな損失だと感じました。そこで、大徳寺の僧侶とのお茶会、職人の工房訪問、長期滞在型の文化体験などを企画しました。当時は珍しい取り組みでしたが、口コミで評判が広がりました。

日本各地を巡る中で、職人たちが抱える課題が見えてきました。高齢化による技術の継承問題、必要な道具や素材の入手困難、そして消えゆく伝統技術。知れば知るほど、このままでは失われてしまうという危機感が募り、その思いがJapanCraft21設立の原動力になったのです。

ふたつの柱:技術継承と後継者育成

Q4. JapanCraft21の主な取り組みは?

1つ目は、消滅の危機にある技術の保護です。たとえば、最高峰の絹染めを行える職人は全国でもごくわずかで、多くが70代から90代。ひとたび技術が失われれば復活は困難です。輪島塗の研ぎに必要な炭を作れる職人も、今や日本に一人しかいません。

2つ目は、後継者の育成です。京都では、宮大工が教える木組みの教室を月2回開き、18か月のコースでこれまで約23名が卒業しました。しかし、学んだ技術を実際に活かせる現場がなければ技は廃れます。教育と実践の両輪が必要です。

京都の町家再建プロジェクト

Q5. 町家プロジェクトについて教えてください。

この活動の要となるのが、京都市内中心部での本格町家の新築です。約90年ぶりの挑戦で、地震・防火の法規制をクリアするまでに6年を費やしましたが、ようやく体制が整い、次々と新しいプロジェクトが進行しています。

京都市も、魅力を損なってきた過剰な規制を見直し、町の復興を後押しする方向に少しずつ舵を切り始めています。

30秒で価値を伝える

Q6. 工芸を海外に伝えるために大切なことは?

価値を伝えるには30秒で心を動かす説明が必要です。技術の難しさだけでは足りません。その背景にある歴史や文化的意味を、瞬時に共感できる形で語ることが大切です。

職人はしばしば「いいものは安くあるべき」と価格を下げがちですが、職人・デザイナー・マーケターが連携し、適正な価値を示すことが不可欠です。

展示の見せ方も重要です。ロンドンのジャパンハウスは、洗練された現代的な展示手法で工芸を未来につながる文化として提示しています。対して、全国の展示を均等に並べるだけの展示では、特筆すべき作品が埋もれてしまいます。展示者が責任をもって編集・選択することが求められます。

情熱的な1〜3%を掘り起こす

Q7. 誰に焦点を当てるべきですか?

すべての人に届ける必要はありません。訪日客4,000万人のうち1〜3%でも工芸に深く魅了されれば、日本文化は十分に前進します。そのためには情熱を持った少数層とつながることが重要です。

この理念から始まったのがJapanCraft21伝統工芸復興コンテストです。職人からの応募を募り、卓越した技術と同時に現代性・創造性を兼ね備えた個人やプロジェクトを支援します。

受賞は職人の自信や知名度、機会を飛躍的に高めます。落選者にとっても、作品や考えを磨く過程自体が成長につながります。工芸を愛する外国人観光客はより深く日本文化に関わり、やがて文化の担い手になっていく傾向があります。

未来へのビジョン

Q8. 今後の展望は?

初代グランプリ受賞者の堤拓也さんと松山祥子さんは、京都・京北で原材料の栽培から作品制作、職人育成、地域住民への啓蒙活動までを網羅する工芸のエコシステムを築いています。漆塗りのサーフボード制作にも挑戦しています。こうした境界を越える活動こそ、伝統を「生きた文化」として継承する力になります。

私がもっとも大切にしているのは、手仕事の中に残る「人の痕跡」です。自然素材を扱い、完璧を目指しながらも職人の個性がにじむ――その温もりこそが、日本の工芸を何百年も支えてきました。若い職人が誇りを持って仕事ができ、世界へ発信する道が開かれている社会をつくることが、私の使命です。

おわりに

工芸は物を作ることだけではありません。素材を育て、技術を磨き、物語を紡ぎ、生き方を形作る営みです。

スティーブ・バイメル氏のビジョンは、懐古的な保存ではなく、「現代の文化として生き続ける工芸」を目指すもの。

学ぶ場、実践の場、伝える方法、人と人をつなぐ橋――それらを築くことが必要です。50年以上前、仙台の日常の中で出会った静かな美が、今も彼の心に灯をともしており、その炎を次世代へ受け継ぐための情熱となっています。

インタビュー・文:立川真由美

Steve Beimel(スティーブ・バイメル)プロフィール

アメリカ・カリフォルニア州出身。カウンセリング心理学修士。スティーブ・バイメル氏は1970年代に初来日。1992年、日本文化と工芸を世界に紹介する旅行会社を設立。2016年、目標達成のためのセミナーシリーズ「A to B」を開始。2018年、伝統工芸復興を目的としたJapanCraft21を設立し代表を務める。京都市左京区在住。国内外で日本工芸の継承と発展に取り組んでいる。

https://www.japancraft21.com/

2025.11.16

「WAJOY Voices – 日本の工芸に宿る声を聴く」の第4回インタビューを公開しました。

───スティーブ・バイメルが語る、伝統を未来へつなぐ使命

54年前、ひとりの若いアメリカ人が仙台に降り立ち、畳の香りや漆椀の艶、日常のささやかな美に心を奪われました。

その体験が、「日本の工芸を守り、未来へつなぐ」という使命へと育ち、現在の JapanCraft21 の活動につながっています。

今回は、

日本の工芸との出会いと、その精神を未来へ継ぐ意味について、スティーブ・バイメルさんにお聞きしました。

本インタビューは、以下の3つのメディアで公開しています:

📝【Note掲載版(フォローや「スキ」での応援はこちらになります)】

https://note.com/2025interview/n/n270d736ffecb

🌐【Medium掲載版(英語読者向け)】

📖【WAJOY公式ウェブサイト(全文・登録不要)】

https://wajoy.net/category/news/

― ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館学芸員・山田雅美さんが語る、日本工芸の美と未来

はじめに

「日本の工芸は、ものづくりを通じて、どう世界と関わるかという問いに対する答えになり得る。」

日本工芸がラグジュアリー空間で評価される理由

Q 1:ヨーロッパのラグジュアリー空間で、日本の工芸がどのように評価されていると思われますか?

陶芸、漆、染織、金属など、日本にはさまざまな工芸素材がありますが、「この素材だからラグジュアリー空間にふさわしい」ということは、もはやあまり関係ないと思っています。

むしろ重要なのは、どんな素材であれ、たとえそれが伝統的な工芸素材でない場合であっても、そこに込められている手仕事の質、細部へのこだわり、そして完成度の高さです。

日本の工芸は、小さな器から大きな調度品まで、その多くが何世紀も続く技法と現代的な感性を掛け合わせて、生み出されます。大量に手早く商品を作ることが可能になった現代だからこそ、日本の工芸が持つラグジュアリー性は、生産的とは決していえないような時間と手間をかけて、「商品」ではなく「文化遺産」として価値あるものを提供できるところにあると思います。

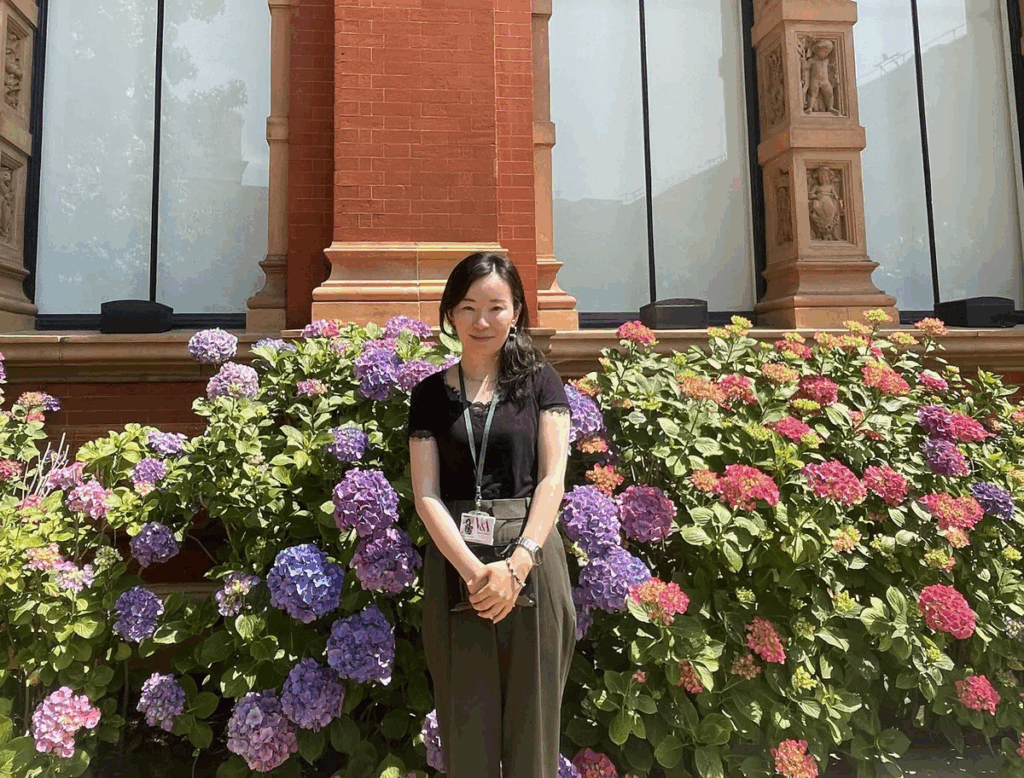

V&Aの中庭で。アジサイが美しい時期にインタビューを。

V&Aで見える「精神性としての工芸」

Q 2:V&Aで日本工芸を扱ってこられて、日本の工芸の“精神性”を強く感じるのはどんな時ですか?

私はV&Aで、日本の古代から現代までの作品を扱っています。長年お世話になっている蒔絵の人間国宝・室瀬和美先生が、日本の学校で子どもたちから「なぜこんなに面倒な工程を経て作品を作るのですか」と率直な質問を受けた際、「手間をかけるからこそ、文化なんだよ」と伝えられたというお話が、とても印象的で好きです。

先生がおっしゃる通り、今も昔も日本の工芸は、信じられないほどの手間をかけて生み出されてきたと思います。そして、その背景には、祈りにも似た素材を大切にする気持ちや、ものに魂を吹き込むような制作工程があり、そこに「精神性」を感じます。

今注目する分野――漆芸の可能性

Q 3:数ある分野の中で、今特に注目している日本の工芸はありますか?

博物館では主に工芸作家による作品を取り扱っていますが、個人的にとても注目しているのが漆芸です。来年、V&Aの日本ギャラリーで「21世紀の日本の漆芸」をテーマにした特別展示を開催する予定があり、その準備のため、この数年は東北から北陸、そして四国の香川県まで、漆芸の伝統が根付く土地を訪ね歩いてきました。

日本でも海外でも、展覧会や出版物の数で言えば現代陶芸を目にする機会が圧倒的に多いのですが、実は今、日本の美術大学では漆芸がとても人気のある分野になっています。若い世代の作家さんたちが次々に誕生しているのです。

私たちの日常生活からは漆器が姿を消しつつありますが、伝統的な器を作る作家さんから、古典的な様式を保ちながら現代的な文様を取り入れる作家さん、さらに工芸の枠を超えて、漆を使った彫刻的・絵画的な作品を手掛ける作家さんまで、本当に多彩です。漆はアジア特有の素材であり、各国に現代的な漆芸作品を作る作家がいらっしゃいますが、ここまで幅広い芸術表現が生まれているのは日本ならでは。このような現代の漆芸の魅力を世界に向けて発信していくことに、大きな意味を感じています。

海外が魅了される“日本的なこだわり”とは

Q 4:海外の方々は、日本の工芸のどのような点に魅力を感じていると思われますか?

V&Aでは、日本ギャラリーに限らず、古い作品と現代の作品をあえて並べて展示することがよくあります。そこには、「過去を知ることは現在地を知ることであり、現在地から歴史を振り返ることもできる」という意図があります。

日本の工芸の場合、どの素材にも何百年と続く歴史があることが多く、その技法の多くが、途絶えずに現代にも受け継がれているのは、世界的にも珍しいことです。同じ素材や技法で制作された江戸時代の作品と現代の作品を並べることで、技術の連続性と思想の変遷が視覚的に伝わり、まるで時間の層が立ち上がるように感じられます。この歴史の厚みこそが、魅力的に感じられるのではないでしょうか。

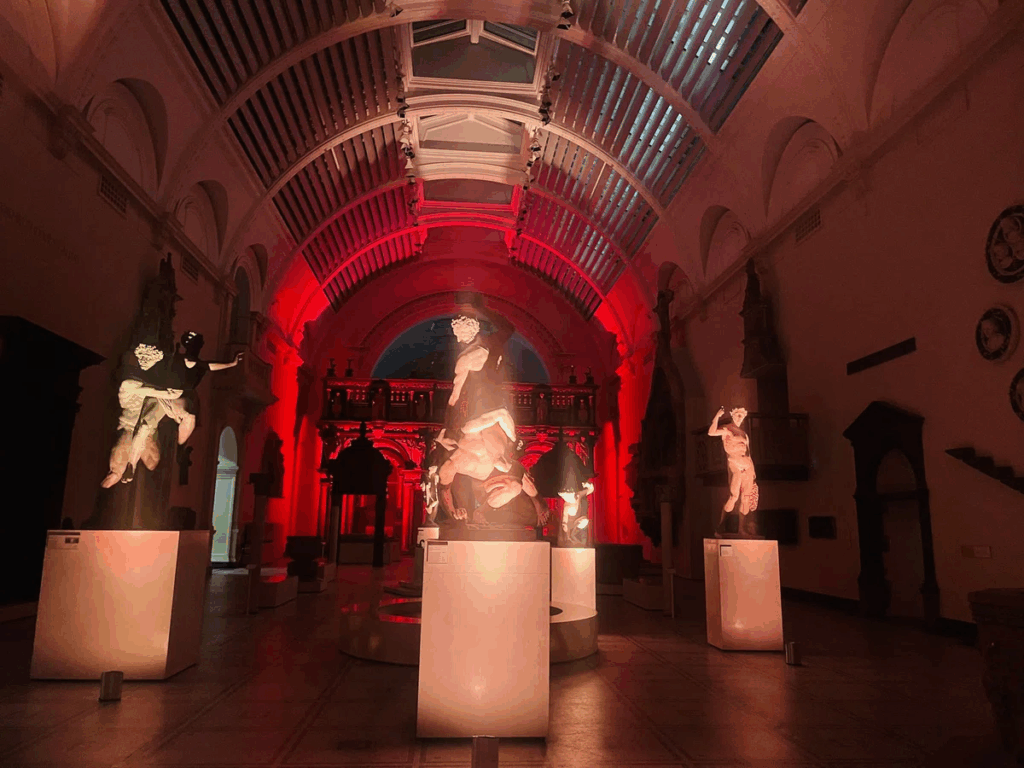

ヴィクトリア&アルバート博物館には世界中のファンが訪れ、V&Aという呼称で知られています

金継ぎ・不完全の美が伝える世界観

Q 5:金継ぎのような「不完全を受け入れる美意識」は、海外ではどのように受け止められているのでしょうか?

金継ぎは、日本で何世紀も続けられてきた修復の技術であると同時に、時間や記憶、再生の哲学を表現するものでもあります。だからこそ、今の時代に響くのだと思います。「金継ぎKintsugi」という言葉は、もはや陶磁器の修復にとどまらず、英語圏ではメンタルヘルスや心の健康の分野でも広く使われ、「完璧でなくてもいい」というメッセージの象徴となっていることは、注目に値します。

山田さんにとっての「美しいもの」

Q 6:ご自身にとって「美しいもの」とはどういったものですか?

私が個人的に「美しい」と感じるのは、単に形や装飾が美しいということだけではなく、作品が放つ「唯一無二の存在感」があるかどうかが大きく関わっているように思います。

日本の工芸作家が素材に向き合う姿勢には、強い信念を感じます。作品のフォルムや装飾のバランス、完成度とともに、作者が込めた想いとともに確かな存在感を放つものに、美しさを感じます。

V&Aのグランドフロアがライトアップされ、ロンドンアジアンアートフェアのレセプション会場などとして使われています。

日本文化は海外からどう見られているのか

Q 7:ロンドンにおける日本文化の印象は、この数十年でどのように変わってきたと思いますか?

V&Aの日本ギャラリーが1986年にオープンした頃、当時のロンドンではまだ「日本に行ったことがある人」は限定的でした。「遠い極東の国」という印象が根強かった時代、日本ギャラリーは、“日本と出会う場所”だったのです。

それが40年経った現在では、日本食、ユニクロ、ジブリ、ポケモンなど、日本文化がすでにロンドンの日常に溶け込み、私の周囲でも毎年大勢の人が実際に日本を訪れています。V&Aで展示を手掛けていて興味深いのは、日本に関心をもつきっかけが本当に人それぞれで、古いお茶碗の造形に憧れる人もいれば、現代のプロダクトデザインに魅力を感じる人もいて、その幅広さに時代の変遷を感じますね。

V&Aの日本ギャラリーで公開中の現代工芸の展示風景

日本工芸が世界に示す未来への道しるべ

Q 8:最後に、これからの世界に対して日本工芸が届けられる価値とは何だと思われますか?

日本の工芸が持つ本質的な価値は、単なる技術の精緻さにとどまりません。それは「ものづくりを通じて、どう世界と関わるか」という哲学的な問いに対する答えにもなり得ると、私は思っています。

現代社会は、利便性や即時性が最優先され、結果として“効率のよいもの”が尊ばれる傾向にあります。でも、日本の工芸には、そうした潮流とはまったく異なる「時間と対話する」価値観が根付いています。素材に向き合う時間、工程を重ねる時間、そして使い手の暮らしの中で“育つ”時間。こうした時間の積み重ねが、作品そのものに重層的な意味と美しさを宿らせていくのです。

それは、単に古いものを残すという意味ではありません。むしろ、過去から未来への橋を架ける行為だと思います。たとえば金継ぎは、壊れたことを隠して“なかったことにする”のではなく、傷を抱えたまま新たな物語を刻むことで、ものの存在に深みを加えていく。そうした「欠けを受け入れる」「変化を肯定する」価値観は、今まさに世界が必要としている視点かもしれません。

そして、何よりも大切なのは、“作る”という行為の中に、人と人、人と自然、人と時間とのつながりを回復させる力があることです。日本の工芸は、その象徴として、これからの世界の価値観を静かに問い直す存在であり続けてほしいと思います。

日本の工芸は、速さや効率を追求しがちな今の社会において、「ゆっくりと、深く向き合うことの価値」を示してくれる存在だと思います。

技術やデザインの巧みさだけではなく、その背後にある精神性や文化の歴史――それこそが、これからの世界において必要とされていくものだと信じています。

おわりに

現代の日本工芸は、単なる「美しさ」を超え、見る者の価値観や感性そのものを揺さぶる存在となりつつあります。

山田さんのお話からは、「完成」や「均整」ではなく、「欠け」や「時間の痕跡」さえも肯定する日本独自の感性が、世界の多様性と静かに共鳴しはじめていることが浮かび上がります。

海外の視点を通して、私たちは改めて、日本のクラフトマンシップが内包する“意味”――それは技術だけでなく、文化、精神、そして生き方にまで及ぶということに気づかされるのです。

美しいだけじゃない。それが、これからの日本工芸の価値なのかもしれません。

インタビュー・文:立川真由美

山田 雅美(やまだ まさみ)プロフィール

ロンドン V&A博物館 日本部門キュレーター

山田雅美さん Photo by Peter Kelleher

山田雅美さんは、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)アジア部門にて、2018年より日本コレクションを担当するキュレーターです。江戸時代の漆工芸や浮世絵から、現代のクラフトやデザインまで幅広く精通し、世界有数の日本美術・工芸コレクションの企画・研究に携わっています。

東京に生まれ、国際基督教大学(ICU)で西洋美術史を学んだ後、シティ・ユニバーシティ・ロンドン(City, University of London)の大学院修士課程を修了。V&A勤務以前は、ロンドンの大手オークションハウス日本美術部門にて7年間勤務し、日本の美術品が西洋でどのように流通・理解されてきたかについて深い知見を培いました。

V&Aでは、国際的に高く評価された展覧会《Kimono: Kyoto to Catwalk(キモノ ─ 京都からランウェイへ)》(2020年) において企画・調査に参加。この経験を生かして、2024年には、V&Aのアンナ・ジャクソンと共著で『Fashion and the Floating World: Japanese Ukiyo-e Prints(ファッションと浮世:日本の浮世絵)』を出版。さらに、近年は、現代漆芸作品の収集と研究を通じて、博物館の日本の漆芸コレクションの拡充に貢献し、2022年には「Sir Nicholas Goodison Award for Contemporary Craft(現代工芸賞)」をV&Aにもたらしました。

また、イギリスのセインズベリー日本藝術研究所、立命館大学との連携による「Re-thinking Japonisme(ジャポニスム再考)」プロジェクトでは中心的な役割を担い、V&Aが所蔵する浮世絵や古典籍のデジタル化と研究を進めています。

素材への真摯なまなざしと、文化の連続性、作り手が込める想いを重んじる山田さんのキュレーションは、伝統と現代をつなぎ、日本工芸の新たな価値を国際的に提示し続けています。

─ヨーロッパのコンテンツキュレーター・ジャンフランコが語る、日本の工芸とクラフトマンシップの未来

はじめに

なぜ日本の工芸にはこれほどまでに深い精神性が宿っているのか──。

本インタビューでは、ヨーロッパ在住のコンテンツキュレーター、ジャンフランコ(Gianfranco)が、日本の素材や美意識、そして工芸文化がいかに人々の暮らしに影響を与えているかを語ってくれました。

「Resilience(しなやかな強さ)」「Regeneration(再生)」「Reverence(敬意)」というキーワードを軸に、日本の工芸が未来に向けて持つ本質的な価値について、静かに、しかし情熱を込めて語られる一つひとつの言葉には、世界と繋がるための多くの示唆が込められています。

素材とは「時間」である

Q.1. 日本とヨーロッパの素材感の違いについて、どう感じていますか?

素材とは単なる「モノ」ではなく、「時間」そのものだと思います。

たとえば陶器、木、ガラス、金属などは、日欧のどちらにも存在する素材です。でも漆(うるし)のように、西洋では馴染みがない素材もあります。初めて漆の器を触った人は「プラスチック?」と感じるかもしれません。軽くて、つるりとしていて。

でもその背景にある「手間のかかり方」や「時間」を知ると、見る目が変わる。日本の素材には、加工に込められた「時間」が宿っているんです。素材が辿ってきた物語──それこそが文化の厚みだと思います。

隠れた部分にこそ宿る美

Q2. 日本の工芸やデザインで、特に美しいと思う点は?

見えない部分にこそ、美しさが宿っているということ。

障子の裏側、棚の奥、誰も気づかないような細部にまで、丁寧な仕事が施されている。

西洋では「技巧を見せる」ことで価値を表す文化がありますが、日本では「隠す」ことが美になる。その姿勢には深い敬意を感じます。

誰かに見せるためではなく、自分の手を抜かないためにつくられる美。それに私は強く心を打たれます。

自身でやきものをつくることも。Photo by Taran Wilkhu

美とは「意図」である

Q3.「美しさ」とは何だと思いますか?

私にとって、美とは「意図」だと思います。

シンプルなものであっても、そこに意味と意志が込められていれば、美しい。

たとえば仏教の寺院や枯山水の庭園──すべての配置に意味がある。意図がある。だからこそ、見る人の心を動かすんです。

逆に、ただ派手なだけで意味のないものには、美を感じません。

日本の工芸には、「頑張ってます!」という主張がない。むしろ控えめ。でも、その奥にある誠実さこそが、私にとっての美しさです。

「侘び」と「寂び」──ふたつの感性

Q 4. 日本独自の「わびさび」についてどう感じていますか?

西洋では「wabi-sabi」はひとつの概念のように紹介されがちですが、実は「侘び」と「寂び」はもともと別のものなんです。

私は特に「寂び」のほうに惹かれます。つまり、「時間とともに美しくなっていくこと」。

錆びやひび割れ、擦り切れた跡──それらは時間の痕跡であり、静かな尊厳を持っている。

西洋の「完璧さ」や「新品志向」とは真逆の価値観ですよね。私はこの「寂び」の美しさに深く共感します。

注釈:

・「侘び」とは、簡素さ・控えめさ・不完全の中にある美しさ。「寂び」とは、時間の経過や劣化を通して表れる味わいや風格のこと。

この2つが組み合わさることで、日本独自の「わびさび」美学が形成されています。

定期的に日本の工芸家を訪れているジャンフランコ氏

季節とともに生きるということ

Q. 日本の自然や四季との関係について、どう感じていますか?

かつてはヨーロッパも、日本のように四季とともに生きていました。

でも今では、利便性がそれを上書きしてしまった。

イギリスやアメリカのスーパーに行けば、季節に関係なくすべての食材が揃っている。でも日本には、まだ「旬」の文化がありますよね。

桜の花見、月見、紅葉、季節の果物やきのこ──自然とともに生きる感覚が、今も息づいている。

それはとても詩的で、そして人間らしいことだと思います。

サステナビリティと経済のあいだ

Q. サステナビリティとローカル素材について、どう捉えていますか?

誰もが「サステナビリティは大事だ」と言いますが、経済が不安定になると、人々はそれを忘れてしまうんです。

たとえばZARAやTimuで大量に服を買い、すぐに捨ててしまう──それが現実です。

日本の工芸品は、時間がかかり、丁寧に作られていて、長持ちする。でもその分、価格も高くなる。だからこそ、「本当のサステナビリティ」には、経済力と価値観の両方が必要なんです。

ロンドンにはチャリティショップがたくさんありますが、中身はZARAばかり。消費を減らしたい人と、安く多く手に入れたい人の2種類が存在しています。

見せる修繕(visible mending)という考え方も注目されていますが、それも「美意識」であり、必ずしも文化的価値と直結しているわけではない。消費社会と美意識のあいだには、複雑な矛盾があります。

対話の場をつくる——ジャンフランコ氏は、コミュニケーションの力を信じている。

工芸の本質──Resilience・Regeneration・Reverence

Q 7. WAJOYが掲げる「3つのR」について、どう思われますか?

Resilience(しなやかさ)は、今の時代に不可欠な力です。AIや気候変動、戦争など、私たちは不安定な世界を生きています。

Regeneration(再生)──これはより深い概念ですが、日本の工芸にはそれが宿っている。壊れたものを直す。古いものを生かす。欠けを美に変える。それはまさに「再生の美学」です。

そしてReverence(敬意)──これが日本文化の核だと思います。自然への敬意、素材への敬意、人への敬意。

これら3つは、見た目の美しさではなく、社会の在り方そのものを支える根本的な価値観だと感じます。

おわりに

ジャンフランコの言葉を通して見えてきたのは、日本の工芸が単なる「技術」や「製品」ではなく、生き方や哲学としての側面を持つということです。

「美とは、意図である」という彼の言葉には、日本人が忘れかけている精神性が静かに宿っていました。

世界が速く、大きく、そして表面的になっていく中で、日本の工芸が示す「静かで深い価値」は、これからますます重要になるのではないでしょうか。

Gianfranco Chicco(ジャンフランコ・チッコ)プロフィール

Gianfranco Chicco氏

ロンドン在住のアルゼンチン出身デザイナー、コンテンツ・キュレーター。ロンドンデザインフェスティバルおよびロンドンデザインビエンナーレではコンテンツ&デジタル戦略責任者として活躍。The Webby AwardsやThe Lovie Awardsではヨーロッパ地域のマーケティング・ディレクターを歴任し、国際的なデザインイベントやイノベーションフォーラムに数多く関わる。近年は、世界中の職人やものづくり文化を再発見する「The Craftsman Newsletter」を主宰し、サステナビリティとクラフトの未来を問う視点で発信を続けている。エンジニアリングとMBAのバックグラウンドを持ち、テクノロジーと文化の橋渡し役としても活動。これまでにブエノスアイレス、ミラノ、東京、マドリード、アムステルダムを経て、現在はロンドンを拠点に活動。

https://www.gchicco.com/the-craftsman-newsletter/

「WAJOY Voices – 日本の工芸に宿る声を聴く」の第3回インタビューを公開しました。

本インタビューは、以下の3つのメディアで公開しています:

📝【Note掲載版(フォローや「スキ」での応援はこちらになります)】

https://note.com/2025interview/n/nd29dd32e1071

🌐【Medium掲載版(英語読者向け)】

📖【WAJOY公式ウェブサイト(全文・登録不要)】

https://wajoy.net/category/news/

「WAJOY Voices – 日本の工芸に宿る声を聴く」の第2回インタビューを公開しました。

─ヨーロッパのデコンテンツキュレーター・ジャンフランコが語る、日本の工芸とクラフトマンシップの未来

はじめに

なぜ日本の工芸にはこれほどまでに深い精神性が宿っているのか──。

本インタビューでは、ヨーロッパ在住のコンテンツキュレーター、ジャンフランコ(Gianfranco)が、日本の素材や美意識、そして工芸文化がいかに人々の暮らしに影響を与えているかを語ってくれました。

「Resilience(しなやかな強さ)」「Regeneration(再生)」「Reverence(敬意)」というキーワードを軸に、日本の工芸が未来に向けて持つ本質的な価値について、静かに、しかし情熱を込めて語られる一つひとつの言葉には、世界と繋がるための多くの示唆が込められています。

Q1:素材とは「時間」である

Q. 日本とヨーロッパの素材感の違いについて、どう感じていますか?

素材とは単なる「モノ」ではなく、「時間」そのものだと思います。

たとえば陶器、木、ガラス、金属などは、日欧のどちらにも存在する素材です。でも漆(うるし)のように、西洋では馴染みがない素材もあります。初めて漆の器を触った人は「プラスチック?」と感じるかもしれません。軽くて、つるりとしていて。

でもその背景にある「手間のかかり方」や「時間」を知ると、見る目が変わる。日本の素材には、加工に込められた「時間」が宿っているんです。素材が辿ってきた物語──それこそが文化の厚みだと思います。

Q2:隠れた部分にこそ宿る美

Q. 日本の工芸やデザインで、特に美しいと思う点は?

見えない部分にこそ、美しさが宿っているということ。

障子の裏側、棚の奥、誰も気づかないような細部にまで、丁寧な仕事が施されている。

西洋では「技巧を見せる」ことで価値を表す文化がありますが、日本では「隠す」ことが美になる。その姿勢には深い敬意を感じます。

誰かに見せるためではなく、自分の手を抜かないためにつくられる美。それに私は強く心を打たれます。

Q3:美とは「意図」である

Q. 「美しさ」とは何だと思いますか?

私にとって、美とは「意図」だと思います。

シンプルなものであっても、そこに意味と意志が込められていれば、美しい。

たとえば仏教の寺院や枯山水の庭園──すべての配置に意味がある。意図がある。だからこそ、見る人の心を動かすんです。

逆に、ただ派手なだけで意味のないものには、美を感じません。

日本の工芸には、「頑張ってます!」という主張がない。むしろ控えめ。でも、その奥にある誠実さこそが、私にとっての美しさです。

Q4:「侘び」と「寂び」──ふたつの感性

Q. 日本独自の「わびさび」についてどう感じていますか?

西洋では「wabi-sabi」はひとつの概念のように紹介されがちですが、実は「侘び」と「寂び」はもともと別のものなんです。

私は特に「寂び」のほうに惹かれます。つまり、「時間とともに美しくなっていくこと」。

錆びやひび割れ、擦り切れた跡──それらは時間の痕跡であり、静かな尊厳を持っている。

西洋の「完璧さ」や「新品志向」とは真逆の価値観ですよね。私はこの「寂び」の美しさに深く共感します。

注釈:

・「侘び」とは、簡素さ・控えめさ・不完全の中にある美しさ。「寂び」とは、時間の経過や劣化を通して表れる味わいや風格のこと。 この2つが組み合わさることで、日本独自の「わびさび」美学が形成されています。

Q5:季節とともに生きるということ

Q. 日本の自然や四季との関係について、どう感じていますか?

かつてはヨーロッパも、日本のように四季とともに生きていました。

でも今では、利便性がそれを上書きしてしまった。

イギリスやアメリカのスーパーに行けば、季節に関係なくすべての食材が揃っている。でも日本には、まだ「旬」の文化がありますよね。

桜の花見、月見、紅葉、季節の果物やきのこ──自然とともに生きる感覚が、今も息づいている。

それはとても詩的で、そして人間らしいことだと思います。

Q6:サステナビリティと経済のあいだ

Q. サステナビリティとローカル素材について、どう捉えていますか?

誰もが「サステナビリティは大事だ」と言いますが、経済が不安定になると、人々はそれを忘れてしまうんです。

たとえばZARAやTimuで大量に服を買い、すぐに捨ててしまう──それが現実です。

日本の工芸品は、時間がかかり、丁寧に作られていて、長持ちする。でもその分、価格も高くなる。だからこそ、「本当のサステナビリティ」には、経済力と価値観の両方が必要なんです。

ロンドンにはチャリティショップがたくさんありますが、中身はZARAばかり。消費を減らしたい人と、安く多く手に入れたい人の2種類が存在しています。

見せる修繕(visible mending)という考え方も注目されていますが、それも「美意識」であり、必ずしも文化的価値と直結しているわけではない。消費社会と美意識のあいだには、複雑な矛盾があります。

Q7:工芸の本質──Resilience・Regeneration・Reverence

Q. WAJOYが掲げる「3つのR」について、どう思われますか?

Resilience(しなやかさ)は、今の時代に不可欠な力です。AIや気候変動、戦争など、私たちは不安定な世界を生きています。

Regeneration(再生)──これはより深い概念ですが、日本の工芸にはそれが宿っている。壊れたものを直す。古いものを生かす。欠けを美に変える。それはまさに「再生の美学」です。

そしてReverence(敬意)──これが日本文化の核だと思います。自然への敬意、素材への敬意、人への敬意。

これら3つは、見た目の美しさではなく、社会の在り方そのものを支える根本的な価値観だと感じます。

おわりに

ジャンフランコの言葉を通して見えてきたのは、日本の工芸が単なる「技術」や「製品」ではなく、生き方や哲学としての側面を持つということです。

「美とは、意図である」という彼の言葉には、日本人が忘れかけている精神性が静かに宿っていました。

世界が速く、大きく、そして表面的になっていく中で、日本の工芸が示す「静かで深い価値」は、これからますます重要になるのではないでしょうか。

Gianfranco Chicco(ジャンフランコ・チッコ)プロフィール

ロンドン在住のアルゼンチン出身デザイナー、コンテンツ・キュレーター。ロンドンデザインフェスティバルおよびロンドンデザインビエンナーレではコンテンツ&デジタル戦略責任者として活躍。The Webby AwardsやThe Lovie Awardsではヨーロッパ地域のマーケティング・ディレクターを歴任し、国際的なデザインイベントやイノベーションフォーラムに数多く関わる。近年は、世界中の職人やものづくり文化を再発見する「The Craftsman Newsletter」を主宰し、サステナビリティとクラフトの未来を問う視点で発信を続けている。エンジニアリングとMBAのバックグラウンドを持ち、テクノロジーと文化の橋渡し役としても活動。これまでにブエノスアイレス、ミラノ、東京、マドリード、アムステルダムを経て、現在はロンドンを拠点に活動。

https://www.gchicco.com/the-craftsman-newsletter/

このたび、WAJOYでは新たなインタビューシリーズ

「WAJOY Voices – 日本の工芸に宿る声を聴く」 を開始いたしました。

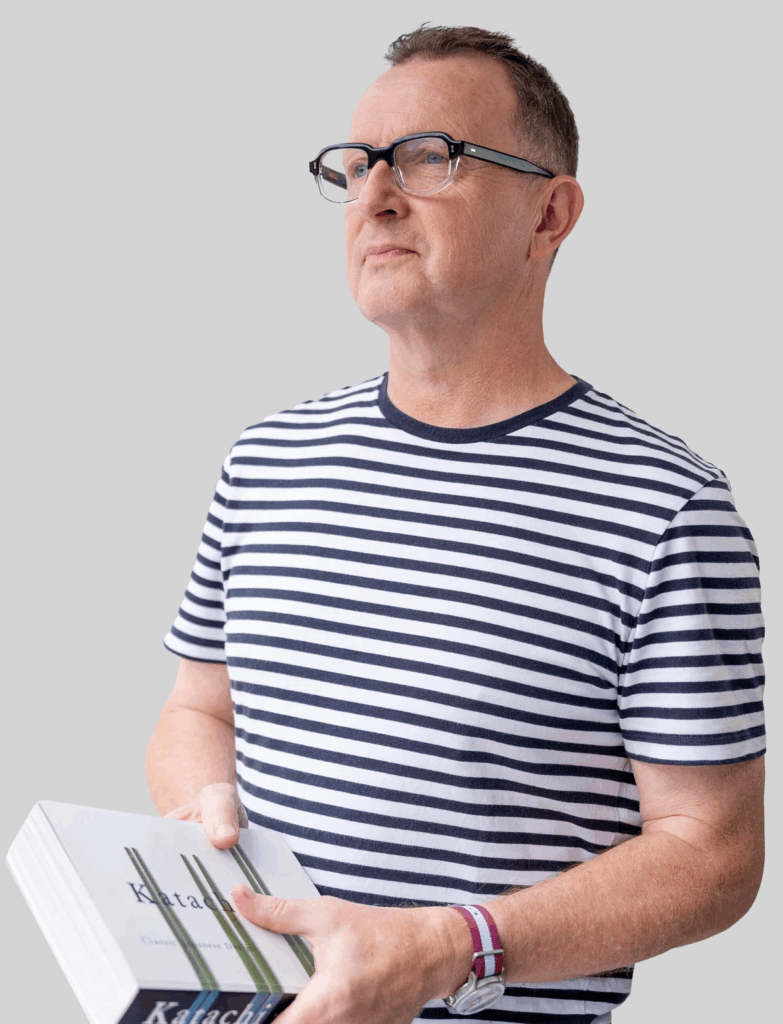

第1回のゲストは、ロンドンを拠点に国際的に活躍するインダストリアルデザイナー、

David Tonge(デイヴィッド・トン)氏です。

20年以上にわたり、日本各地の職人や企業と協働を重ねてきたTonge氏に、

日本の工芸が持つ本質的な価値、グローバルな視点から見た魅力、

そして未来への可能性についてお話を伺いました。

本インタビューは、以下の3つのメディアで公開しています:

📝【Note掲載版(フォローや「スキ」での応援はこちらになります)】

https://note.com/2025interview/n/nf78bc3d12ae3

🌐【Medium掲載版(英語読者向け)】

https://medium.com/@tachikawa1228/interview-1-when-thought-takes-shape-e98b1356b0f5

📖【WAJOY公式ウェブサイト(全文・登録不要)】

https://wajoy.net/%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%8c%e3%81%8b%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%9e%ac%e9%96%93/

ご関心をお寄せくださる皆さまにとって、より読みやすい形でお届けできれば幸いです。

いずれのリンクからでもご覧いただけますので、ご都合にあわせてご一読いただけましたら光栄です。

──デザイナーDavid Tongeが語る、日本工芸の本質とこれから

When Thought Takes Shape: Designer David Tonge on the Essence of Japanese Craft

はじめに – 「もの」ではなく「思考」をかたちにする仕事

工芸は、単なる“ものづくり”ではない。そう語るのは、英国ロンドンを拠点に、日本企業や職人たちと20年以上にわたり協働してきたデザイナー、David Tonge(デヴィッド・トング)氏です。

David氏が惹かれてきたのは、完成された「作品」ではなく、その背後にある「思考」──素材との向き合い方、プロセスの哲学、そして文化に根ざした技術の意味。それらを「かたち」にする、日本の工芸の本質に魅了されてきました。

本記事は、日本の工芸や精神性を多角的に掘り下げていくインタビューシリーズの第1回として、David氏の視点から「侘び寂び」や「不完全さ」「手仕事の哲学」「文化的差異」などを軸に、デザイナーとして見つめる日本工芸の本質とその未来の展望について語っていただいたものです。

Q1 ― 工芸の魅力は「素材」よりも「考え方」にある

Q:日本の工芸といえば、どんな素材や技法を思い浮かべますか?

正直言うと、ひとつに絞るのはとても難しいですね。たしかに、漆や藍染、金箔などはどれも魅力的です。でも僕にとっては、それらの技法自体よりも、それを支えている「考え方」や「プロセス」にこそ惹かれるんです。日本の工芸には、手間を惜しまない姿勢や、細部への徹底した集中力、そして素材と真摯に向き合う思想が込められています。

特定の技法や材料よりも、「なぜこのかたちになったのか」という問いに答えようとする姿勢が面白い。たとえば、金箔も漆も好きですが、僕にとっては“何を使ったか”よりも、“どうしてそれを選び、どう作られたか”がもっと重要なんです。だから「この技法が一番好き」と断言するより、「この思考に惹かれる」と言う方が自分にはしっくりきますね。

Q2 ― 日本と西洋の「自己表現」の違い

Q:日本と西洋のクラフト精神にはどんな違いを感じますか?

大きく違うのは、「自己表現」に対する考え方です。西洋では、学校教育の段階から「自分の意見を持ち、声に出すこと」が重要とされます。アーティストやクラフトマンにとっても、「個性」や「独自性」を前面に出すのが当然のように求められる文化なんです。

一方、日本ではむしろ「空気を読む」「調和を大切にする」といった集団的価値観がベースにあります。だから日本の職人やアーティストは、自分を前面に出すというよりも、技術や完成度に焦点を当てている印象があります。

この違いを象徴するのが、柳宗悦の『The Unknown Craftsman(無名の職人)』という本です。そこでは「日本の職人は作品に自我を出さず、ただひたすら良いものを作ろうとする。その姿勢こそ尊い」と書かれています。そしてそれに共鳴したのが陶芸家の濱田庄司で、彼もまた“無名性”や“無心での制作”を重んじていました。

この本を読んだとき、僕自身もハッとしました。西洋では「自分の声を伝えろ」と言われ、日本では「黙して語らず」の美学がある。その根本的な違いが、クラフトのアプローチにも色濃く反映されていると思います。

Q3 ― 職人はなぜ「売ること」が苦手なのか?

Q:日本の工芸家は、素晴らしい技術を持ちながらも“売ること”が苦手だと言われますが、それについてどう思いますか?

それは日本だけの話ではありません。たとえば、イギリスの陶芸家たちも同じ問題を抱えています。彼らは“器をより軽くする”、“釉薬を改良する”といった技術の探求に夢中ですが、ブランディングやマーケティングにはほとんど関心がありません。ビジネスの話になると、むしろ居心地が悪そうにすることも多いですね。

日本の職人たちも、驚くほど高い技術を持っているのに、それをどのように“外に伝えるか”についての訓練を受けていない場合が多い。だからこそ、第三者がその“語り手”になる必要があると思っています。

デザイナーや編集者にとっての役割のひとつは、作り手の思考を“物語”というかたちに翻訳することです。そうすることで初めて、世界中の人々がその工芸品の本当の価値に気づけるようになるのです。

Q4 ― 海外で伝えるには、“複雑さ”ではなく“深さ”を

Q:日本の工芸を海外に伝える際に、最も大事なことは何だと思いますか?

僕が大事にしているのは、“複雑さ”を説明することではなく、“深さ”を伝えることです。

日本の工芸は、工程が非常に細かく、技術的にも高度です。でも、そのディテールのすべてを逐一説明することが、必ずしも感動を生むわけではありません。

大切なのは、「なぜその工程が必要だったのか」「なぜこの素材を選んだのか」といった背景を伝えることです。たとえば「この器には何十回も漆が塗られている」「この金箔は一万分の一ミリの薄さだ」といった情報も、それが“なぜ必要だったのか”が語られることで、はじめて意味を持つんです。

それが伝わったとき、工芸品は“物”から“物語”に変わり、人の心を動かす力を持つようになるのだと思います。

Q5 ― 色彩の違いが生む“誤解”と“発見”

Q:日本の色彩感覚について、何か感じることはありますか?

日本の色彩は、とても繊細で曖昧さに富んでいます。それが西洋人には、最初は“弱い”とか“控えめ”に感じられることがあるんです。たとえば、パッケージに使われる色がすべてグラデーションだったり、色の変化がとてもやわらかい。

その後、スペイン人著者による日本の色彩に関する本──ロッセッラ・メネガッツォ著の『IRO』──を読みました。その中で、『源氏物語』における「襲の色目(かさねのいろめ)」の意味が解説されていて、目が開かれるような思いがしました。グラデーションは単なる美的選択ではなく、身分や季節、感情などに関わる深い文化的意味を持っていることに気づいたのです。

つまり、グラデーションが美しいのではなく、“グラデーションに意味がある”ということ。それを理解した瞬間、日本の色彩の奥深さが一気に開かれました。このように、色に対する“感性の翻訳”も、日本工芸を伝えるうえで大きな鍵になると感じています。

Q6 ― Wabi-Sabiと「リアルな日本」のあいだにあるもの

Q:外国人が抱く「日本=ミニマルで禅的」というイメージについて、どう思いますか?

正直に言うと、それは一種の幻想だと思っています。もちろん、禅や侘び寂びといった概念は日本文化に存在していますが、それが日本のすべてではない。実際の日本は、もっと雑多で、カラフルで、ノイズに満ちています。

僕が訪れた多くの家庭では、“もったいない精神”によってモノが溢れていましたし、祭りや商店街はとてもエネルギッシュです。京都や金沢のように静謐な美しさを感じる場所もありますが、同時に新宿や渋谷のような“雑多な日本”もまた真実です。

僕は、日本の本当の美しさは、「静けさと混沌」「豊かさと欠如」といった対比や揺らぎの中にあると信じています。日本を正直に描こうとするならば、その両方の側面をきちんと表現する必要があるのです。

Q7 ― 自作における「日本の影響」の受けとめ方

Q:ご自身の作品には、日本の影響があると思いますか?

もちろんあります。でも、僕は“日本の様式をコピーしたくない”と強く思っています。むしろ、“日本の精神”や“考え方”を自分の文脈で再解釈したい。

たとえば僕は今、陶芸に取り組んでいて、金継ぎのように「壊れたものを直すことで美しくなる」という哲学に強く惹かれています。また、「グレージング・ペンシル」という技法を使って、手描きのような線を釉薬で施す試みもしています。

僕が目指しているのは、“日本っぽく見える作品”ではなく、“日本で過ごした経験が自然とにじみ出る作品”。つまり、“Not from Japan(日本そのものではなく)”、“of Japan(日本に由来する)”なものを作りたいんです。

Q8 ― 石川県への思いと、未来のコラボレーション

Q:今後、日本の工芸とどのように関わっていきたいですか?

僕は石川県が大好きなんです。金沢や加賀、能登など、本当に多様で豊かなクラフト文化があります。特に金属加工、金箔、漆、陶芸…そのどれもが本当にユニークで、他の地域にはない魅力があります。

今後は、現地の職人たちと一緒に、新しい形のプロジェクトができたらと願っています。ただし、それは“西洋化する”という意味ではなく、“西洋と日本が対等に会話しながら共に作る”という意味です。

僕は翻訳者であり、橋渡し役でありたい。日本のクラフトを、欧州の暮らしや価値観とつなぐような、新しいかたちの提案ができれば最高ですね。

おわりに ― 工芸は、考えを語る「物語」である

David Tonge氏の語りは、私たちに改めて問いを投げかけてきます。工芸とはいったい何なのか。それは、美しいものを作ることなのか、伝統を守ることなのか、あるいはその両方なのか──。

彼の言葉を通して見えてきたのは、工芸とは「考えをかたちにする行為」であるという視点です。たとえば、一見すると静かで無口に見える日本の器には、実は深い思索と感情が込められている。それは、目立たない方法で語られる「無名の職人の哲学」であり、ひとつの器に塗り重ねられた何十回もの手仕事が、物言わぬ声として語りかけてくる。

そして、David氏が繰り返し語ったように、工芸は“物”として完結するのではなく、そこに宿る“なぜ”を通じて、人と人、文化と文化、時代と時代をつなぐ“物語”になる。つまり、工芸とは伝達の手段であり、想像力を刺激するメディアであり、そして記憶と精神性を未来へと橋渡しする営みでもあるのです。

いま、私たちが日本の工芸を世界に届けようとするときに必要なのは、技術だけではありません。そこにある「思考のプロセス」を正確に、そして詩的に翻訳する“語り手”の存在です。

西洋の人々が本当に知りたいのは、どんな技法が使われているかではなく、「なぜその形になったのか」「なぜいま、この素材を使うのか」といった背景です。David氏自身が「コピーではなく、“of Japan”を目指す」と語ったように、重要なのは“本質”をどう伝え、どう共創していくかにあります。

工芸は、無名の職人の哲学を未来へつなぐ「静かな思想」です。そしてその思想を、世界の異なる文化の中でも響かせるために、私たちには“語る力”と“翻訳する感性”が求められている──David氏の静かで力強い言葉は、そう語りかけてくれているように思えてなりません。

David Tonge(デヴィッド・トング)プロフィール

Founder and Director, The Division(ザ・ディヴィジョン)

David Tonge(デヴィッド・トング)は、ロンドンを拠点とするデザインコンサルタントスタジオ「The Division」の創設者であり、プロダクトデザイン、クラフトを起点としたイノベーション、国際的なコラボレーションを専門とする英国人デザイナーです。

ブラザー、パナソニック、資生堂、象印など、20年以上にわたり数多くの日本企業と協働してきた経験から、日本の素材文化やものづくりの哲学に対する深い理解を培ってきました。

彼の活動はインダストリアルデザインからクラフトリサーチまで幅広く、しばしば西洋と日本の思考様式の橋渡し役としても機能しています。また、自身も熟練の陶芸家であり、日本の影響を単なる模倣ではなく、思慮深い解釈として自身の作品に取り入れています。

文化交流への強い関心を持ち、デザインと工芸が物語性や文化的翻訳の手段として共存できる可能性を、今なお探求し続けています。

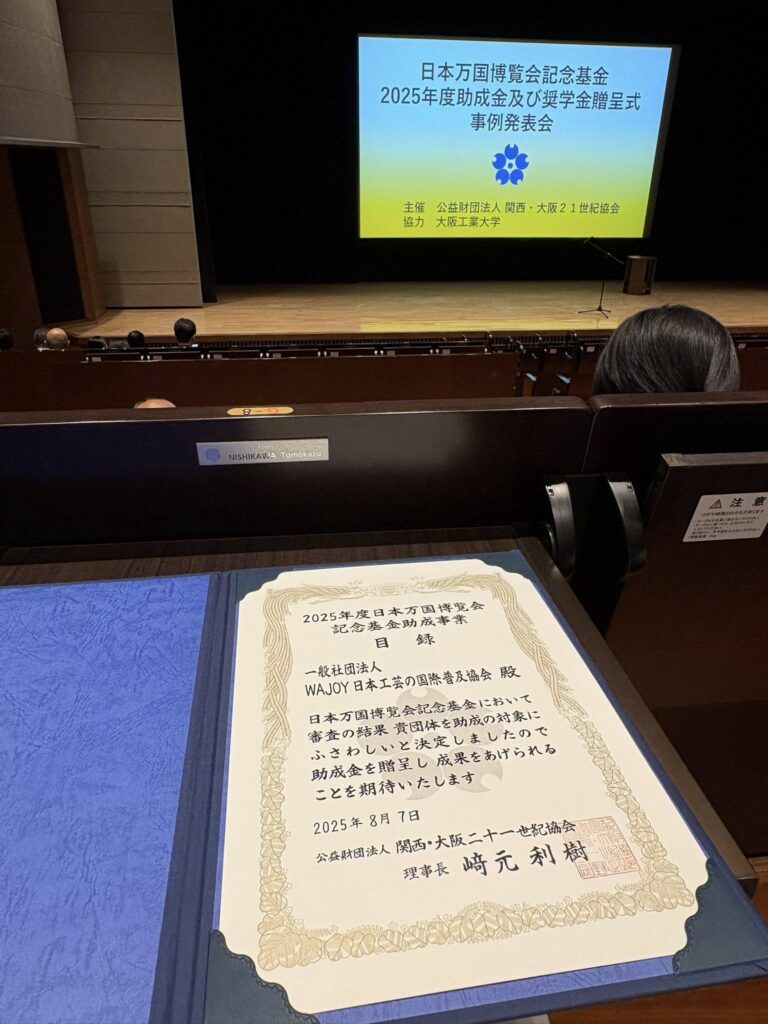

金沢から大阪へ向かう途中、記録的な大雨で到着が危ぶまれましたが、授与式の開会直前に無事間に合いました。

「大阪万博’70基金」は、国際相互理解の促進に資する活動を支援する、まさに万博らしい取り組みです。全国300以上の応募から、約60団体が選ばれました。

長年活動を続ける団体が多い中、スタート間もないWAJOYを採択いただけたことは、大きな励みです。これまで支えてくださった皆さまへの感謝とともに、この機会をロンドンでのプロジェクトへと確実につなげていきます。

2025年、大阪・夢洲での大阪・関西万博開催と同じ年にいただいたこのご縁を大切に、ここからさらに歩みを進めてまいります。